Durch Trockenheit und Hitze stark geschädigter Rotbuchenbestand

Erhalt und Förderung unserer Buchenwälder in Zeiten des Klimawandels

Die Trockenheit und die Hitze der letzten Jahre setzen unseren Wäldern besorgniserregend zu. Selbst unsere heimische Rotbuche (Fagus sylvatica L.), die natürlicherweise einen Großteil der Wälder Mitteleuropas dominieren würde, zeigt vielerorts starke Schäden. Buchenwälder auf sehr flachgründigen und trockenen Standorten oder sehr alte Bäume sind besonders stark betroffen.

Eine zentrale Rolle im aktuellen Schadgeschehen spielt die sogenannte „Buchenvitalitätsschwäche“. Dies ist eine komplexe Erkrankung, an der eine Vielzahl von Rinden- und Holzfäulepilzen beteiligt sind; teilweise auch Pracht- und Buchenborkenkäfer.

Diese Schadsituation ist Hintergrund und Motivation für unser Projekt, und wir hoffen, dass unsere Ergebnisse dazu beitragen können, Rotbuchenwälder trotz des Klimawandels zu erhalten und zu fördern.

Beispiele für Schäden an Buchen

Das Projekt - Kurz gefasst

Projekttitel

Buchenkalamitäten im Klimawandel – Ursachen, Folgen, Maßnahmen (Buche-Akut)

Laufzeit

12.2021 bis 06.2025

Ziele

Entwicklung von Handlungsstrategien für die Sanierung, Neubegründung und zukünftige Bewirtschaftung von Rotbuchenwäldern in Mitteldeutschland

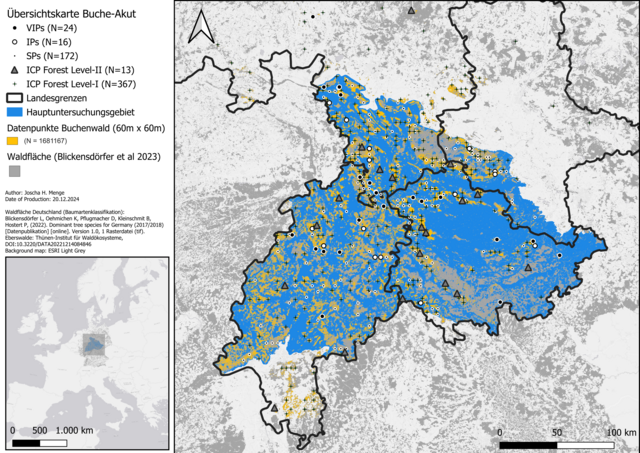

Projektgebiet

Karte des Projektgebietes und der einzelnen Untersuchungsflächen sowie Details zu den einzelnen Flächenkategorien (siehe Abbildungen)

Förderung

Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), FKZ: 2220WK10A1 – C1.

Projektpartner

- Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha/ThüringenForst AöR, Referat Klimafolgen, Forschung und Versuchswesen (Verbundkoordination)

- Nordwestdeutsche Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA), Abteilung Waldschutz, SG B3 Mykologie und Komplexerkrankungen

- Georg-August-Universität Göttingen, Abteilung Räumliche Strukturen und Digitalisierung von Wäldern

Unsere Ziele

Das Projekt zielt darauf ab, praxisorientierte Handlungsstrategien für die Sanierung, Neubegründung und zukünftige Bewirtschaftung von Rotbuchenwäldern in Mitteldeutschland zu entwickeln. Die Strategien sollen helfen, unsere Buchenwälder trotz des Klimawandels mit all ihren vielfältigen Ökosystemfunktionen zu erhalten und zu fördern.

Zudem trägt das Projekt dazu bei, das wissenschaftliche Monitoring von (Buchen-)Wäldern im Klimawandel weiterzuentwickeln. Schwerpunkte hierbei sind der Einsatz neuer Methoden der Fernerkundung sowie die Erfassung von pilzlichen Schaderregern beim Schadensmonitoring.

Um die Forschungsergebnisse möglichst zeitnah in die forstliche und naturschutzfachliche Praxis sowie die interessierte Öffentlichkeit zu transferieren, werden verschiedene, zielgruppenspezifische Wege des Wissenstransfers verfolgt. Hierzu gehören digitale Medien wie Radio- und Video-Podcasts ebenso wie Praxisseminare, Exkursionen und Veröffentlichungen in Fachzeitschriften.

Unsere Fragen

- Welche primären und sekundären Ursachen hat die Buchenkalamität, die seit 2018 andauert? Welche Rolle spielen hierbei insbesondere die Einflussfaktoren: Standort, Bestandeseigenschaften, Schaderreger (Pilze, Insekten) und die bisherige Bewirtschaftung?

- Welchen pathogenen Pilzen kommt bei der Buchenvitalitätsschwäche eine Schlüsselfunktion zu und welche Umweltfaktoren fördern oder hemmen sie?

- Wie wirken sich die Schäden auf die Kohlenstoffbilanz der Buchenwälder aus?

- Welche Schlussfolgerungen können für die Zukunft der Rotbuche als wichtigste heimische Laubbaumart in Deutschland gezogen werden?

- Welche Handlungsempfehlungen können den Waldbesitzenden und Waldbewirtschaftenden für die zukünftige Bewirtschaftung der Rotbuche gegeben werden?

Unsere Teilprojekte und Untersuchungen

Das Verbundprojekt umfasst drei Teilprojekte, die in enger Absprache und mit Unterstützung der Landesforstbetriebe des Projektgebietes umgesetzt werden.

Teilprojekt 1: Räumliche Muster, Wissenstransfer und Koordination

ThüringenForst - Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha (FFK), Referat Klimafolgen, Forschung und Versuchswesen

Das Team des FFK ist für die Koordination des Gesamtprojektes und den Wissenstransfer verantwortlich. Zudem analysiert es die räumlichen Verteilungsmuster der Schäden in den Buchenwäldern des Untersuchungsgebietes. Hierfür werden vor allem Satellitendaten und vom Flugzeug aus aufgenommene Laserscan-Daten, sowie Wetter-, Standorts- und Bewirtschaftungsdaten genutzt. Ziel dieser Analysen ist die Identifikation großräumiger Ursachen-Wirkungsbeziehungen und ihre Verknüpfung mit den Ergebnissen der Projektpartner zum Einfluss pathogener Pilze und Insekten sowie der Waldstruktur.

Teilprojekt 2: Waldschutz

Nordwestdeutsche Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA), Abteilung Waldschutz, SG B3 Mykologie und Komplexerkrankungen

Das Team der NW-FVA untersucht die Rolle pathogener Pilze und Insekten auf Baum- und Bestandesebene. Hierbei stehen im Vordergrund: die Suche nach den Ursachen der auftretenden Schäden bei Rotbuche, die Identifikation der assoziierten pilzlichen Schaderreger und die forstpathologische Einschätzung dieser Schaderreger. (weitere Details https://www.nw-fva.de/forschen/projekte/buche-akut)

Teilprojekt 3: Bestandesstruktur und Bewirtschaftung

Georg-August-Universität Göttingen, Abteilung Räumliche Strukturen und Digitalisierung von Wäldern

Das Team der Universität Göttingen quantifiziert den Vitalitätszustand der Untersuchungsbestände und einzelner Individuen mittels mobilem Laserscanning und beobachtet über die Projektlaufzeit deren Veränderungen. Hierfür werden u.a. die Kronendichte sowie Informationen über die Bestandesstruktur herangezogen. Gleichzeitig wird ein Bewirtschaftungsindex für die einzelnen Bestände berechnet, um zu überprüfen, ob und inwiefern zwischen dem quantifizierten Grad der Schädigung und der waldbaulichen Behandlung ein Zusammenhang besteht.

Projektgebiet und Untersuchungsflächen

Das Projektgebiet umfasst die Buchenwälder in Thüringen, Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt (siehe Karte). Innerhalb dieses Gebietes wurde ein Netz von Versuchsflächen aufgebaut, das den gesamten Schadgradienten in Kombination mit den häufigsten Standorten der Buchenwälder abbildet. Neben eigens für das Projekt eingerichtete Flächen wurden auch Flächen des bereits bestehenden europäischen Umweltmonitorings „ICP-Forest“ einbezogen.

Hierzu gehören Flächen der Waldzustandserhebung (Level-I) als auch des intensiven permanenten Waldmonitorings (Level-II). Zudem werden flächendeckende Daten der Fernerkundung und der forstlichen Standortskunde genutzt. Damit ergeben sich unterschiedliche räumliche Skalen bzw. Flächenkategorien, auf denen das Projekt arbeitet, verbunden mit unterschiedlichen Intensitäten von Messungen. (Siehe Tabelle)

Projektbeteiligte

- ThüringenForst - Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha, Referat Klimafolgen, Forschung und Versuchswesen (Verbundkoordinator)

- Georg-August-Universität Göttingen, Abteilung Waldbau und Waldökologie der gemäßigten Zonen und Abteilung Räumliche Strukturen und Digitalisierung von Wäldern

- Nordwestdeutsche Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA), Abteilung Waldschutz, SG B3 Mykologie und Komplexerkrankungen

Forstbetriebe

Unsere Aktivitäten und Ergebnisse

Wissenstransfer BucheAkut

- BucheAkut Nachrichten

- BucheAkut RADIO-PODCAST

- BucheAkut VIDEO-PODCAST

- Veröffentlichungen

- Vorträge und Praxisseminare

Impressum - Kontakt

ThüringenForst - Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha

Referat Klimafolgen, Forschung und Versuchswesen

Kontakt (des Verbundkoordinators)

Joscha Menge

Jägerstraße 1, 99867 Gotha

Telefon: +49 3621 225 152

E-Mail: JoschaHendrik.Menge(at)forst.thueringen.de

![Frischer Befall mit Buchenprachtkäfer [Agrilus viridis]: erste erkennbare Larvengängen an stehenden Buchen mit grüner Belaubung](/fileadmin/_processed_/3/2/csm_Bild-Buchenprachtkaefer-Larvengaenge-MathiasStuertz_911bd65e60.jpg)

![Belaubung Massive Infektion mit dem Rotbuchen-Rindenkugelpilz [Biscogniauxia nummularia] an stehender Buchen mit grüner Belaubung](/fileadmin/_processed_/c/0/csm_Bild-Rotbuchen-Rindenkugelpilz-MathiasStuertz_f9d0b2d531.jpg)